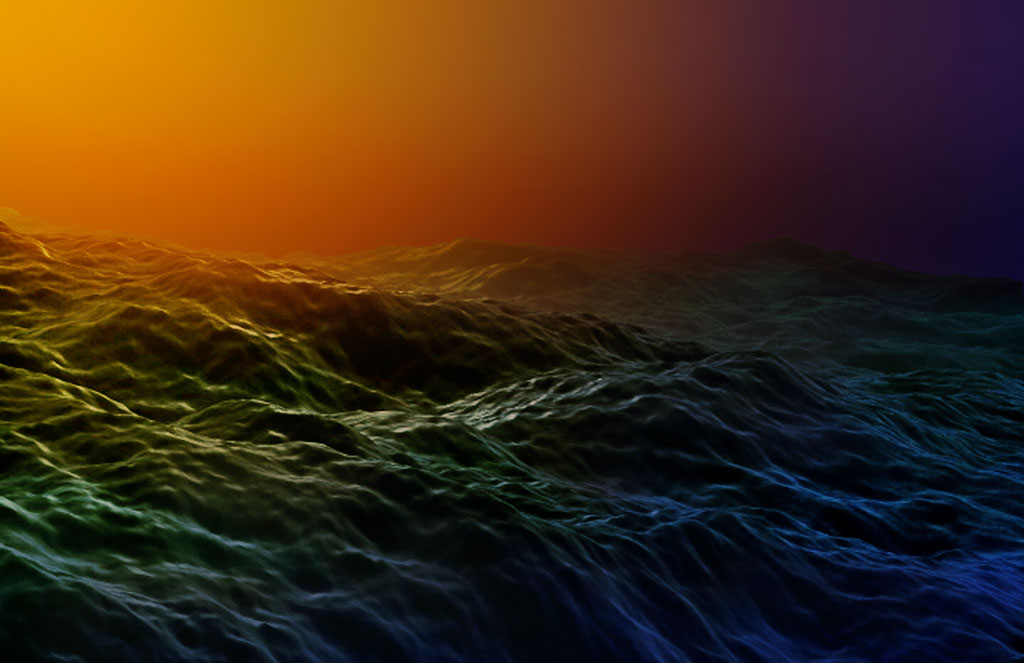

Pleasure Beach

5. Februar – 6. März 2022 | Sammlung Goetz Unter Deck

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren die Clubs in München die meiste Zeit geschlossen. Eine melancholische Grundstimmung hat sich breit gemacht. Werden wir wieder wie früher feiern können? Die Sammlung Goetz nimmt diese Situation zum Anlass, um eine Auswahl von Videos und Installationen von Künstler*innen zu zeigen, die sich mit der Clubkultur von den 1980er bis in die 2000er Jahre beschäftigen. Dabei geht es nicht nur um den Wechsel von unterschiedlichen Musikrichtungen, Tanzstilen und Moden, sondern auch um Fragen zur Sexualität, Gender und Identität. Denn gerade Jugendliche und junge Erwachsene können in wilden Clubnächten, befeuert vom Sound, dem Rausch und der Gemeinschaft, Grenzen austesten und überschreiten. Die Sammlung Goetz präsentiert die künstlerischen Arbeiten im Unter Deck, einem seit 2013 bestehenden Club in München, dessen mit Inschriften und Graffitis bedeckte Wände, durchgesessene Kunstledersofas und zerkratzte Bartresen, Spuren von langen Clubnächten tragen und Erinnerungen an bessere Zeiten wecken.

Künstler*innen: Tracey Emin, Nina Könnemann, Mark Leckey, Seth Price und Wolfgang Tillmans

Kuratorin: Cornelia Gockel